Ксилография

Ксилография (др.-греч. xelon — дерево, др.-греч. grapho — пишу, рисую) — гравюра на дереве, основная и древнейшая техника гравюры.

Содержание

История

Китайские литературные источники относят первые печатные изображения с деревянных досок к VI веку. К ещё более раннему периоду относятся древнейшие отпечатанные с досок тексты: в Корее найден текст, оттиснутый в первой половине VIII века 1 2, а в Японии — фрагмент буддийского текста, датируемый 60-ми годами того же столетия 2 3. Ксилография возникла в Китае не позднее X века. В «Алмазной сутре» (датированной 868 годом н. э.), которая ныне хранится в Британской библиотеке, указано, что мастер Ван Чи вырезал доски и напечатал книгу «ради поминовения усопших родителей своих».

Техника

В самых общих чертах история техники гравюры на дереве сводится к следующему.

Продольная (обрезная) гравюра

Первоначально техника гравирования в Западной Европе, как и на Востоке, была близка к технике изготовления досок для набойки. В старой продольной гравюре основным строящим форму элементом был нож, а в распоряжении гравёра имелся набор ножей разной величины и формы.

На отшлифованную поверхность доски (если предполагается тиражировать гравюру в типографском станке — толщиною около 2,5 см) наносится рисунок, после чего линии этого рисунка обрезаются с обеих сторон острым ножом, сам же штрих остаётся нетронутым (отсюда одно из названий продольной гравюры — «обрезная»), а фон выбирается широкими стамесками до глубины 2-5 мм. После этого доску закатывают специальной краской и выполняют оттиск на бумагу.

Важнейшая особенность старой «обрезной» гравюры — господство чёрного штриха. Технически вполне возможен и белый штрих; его достаточно часто можно видеть в старых гравюрах, например, в иллюстрациях флорентийских изданий конца XV — начала XVI века. Были даже гравюры, нарезанные как негатив — белым по чёрному, например, работы швейцарского мастера XVI века Урса Графа («чёрная манера» в гравюре на дереве). Но всё это воспринимается скорее как исключение из общего правила. В системе художественных средств старой «обрезной» гравюры белый штрих занимает скромное место.

Современные мастера продольной ксилографии пользуются помимо ножей также инструментами, которые применяются в линогравюре. Это угловые и полукруглые стамески, подобные клюкарзам, применяемым резчиками по дереву, — прямые или слегка изогнутые, вставляемые в точёные грибовидные ручки, а иногда — в прямые (например, в японском наборе инструментов).

Торцовая (тоновая, репродукционная) гравюра

Первые образцы западноевропейской гравюры, выполненные в этой технике, появились на рубеже XIV—XV веков. В 1780-х годах английский художник и гравер Томас Бьюик (1753—1828) изобрёл способ гравюры на поперечном срезе ствола твёрдых пород дерева. Он сам создал иллюстрации к «Общей истории четвероногих» и двухтомной «Истории птиц Британии».

Торцовая гравюра произвела переворот в книжной графике. Ксилография снова заняла господствующее положение в книге, будучи прежде вытесненной офортом и резцовой гравюрой на металле. Твёрдая и однородная поверхность торцовой доски позволяла несравнимо легче, чем на продольном дереве, получать тончайшие линии и передавать штриховкой любой частоты сложные тональные и цветовые отношения.

В торцовой гравюре инструментами служат штихели, подобные тем, какие употребляют в глубокой гравюре на металле, но более разнообразной формы. Штихель представляет собой узкий стальной стержень различного сечения, длиной 10—11 см, с режущим концом, заточенным под углом 45° (для металла штихели затачивают под более тупым углом). Другой конец вставляется в ручку грибовидной формы. Нижняя, обращённая к доске часть ручки плоско срезается. Если положить штихель с ручкой на доску, режущий конец его может быть слегка приподнят.

Торцовую гравюру называют также «тоновой», поскольку одной из основных отличительных особенностей её является чрезвычайно широкий линеарный диапазон, позволяющий создавать произведения, наделённые уникальными возможностями богатой пластической выразительности: от чёткого рисующего чёрного и белого штриха до пятна с разнообразной цветовой и фактурной характеристикой, тончайшие переходы тона. Эти её достоинства стали причиной использования торцовой гравюры для репродуцирования. Отсюда третье название торцовой гравюры — «репродукционная».

Ещё одной особенностью торцовой гравюры, выгодно отличающей её от продольной, является долговечность печатной формы. Качественные оттиски с продольных досок возможны в пределах нескольких сот, максимум — тысяч. Исключением можно считать те случаи, когда произведение подразумевает чисто декоративные качества, а структурные особенности композиции не столь существенны, когда практически отсутствует штриховка. После многократной печати штрихи раздавливаются, происходит заплыв краски, что делает невозможным получение качественных оттисков. Напротив — торцовые доски использовались даже для стандартного типографского тиражирования, когда они включались в форму для печати инициалов, заставок и даже больших иллюстраций. Тираж при малом изменении качества может доходить до нескольких десятков тысяч.

В качестве материала, заменяющего традиционно используемый в торцовой гравюре самшит и другие сходные по своим свойствам породы дерева, с некоторых пор применяют пластики, в том числе органическое стекло. При незначительных, непринципиальных изменениях техники, работа с этими материалами почти не сказывается на валёре.

Очевидными техническими недостатками торца является, во−первых, ограничение размеров произведений, обусловленное толщиной ствола, из которого делается форма; самшит, идеальный для торцовой гравюры, до приемлемых размеров вырастает чрезвычайно медленно, и ареал его сравнительно невелик, а вырубка, например, на Кавказе практически прекращена или производится исключительно из санитарных соображений; во−вторых, именно последнее условие диктует потребность использования иных материалов. Первый фактор успешно преодолевается склейкой досок, что позволяет делать работы крупного формата, примером чему служат произведения В. Фаворского, сопоставимые по этим параметрам с продольными гравюрами среднего размера. Но ещё У. Блейк без особого ущерба для решаемых задач резал на груше, что можно расценивать как изначально найденный путь преодоления второй проблемы. О том, что позволяет решить обе их, уже сказано: это — пластик 2.

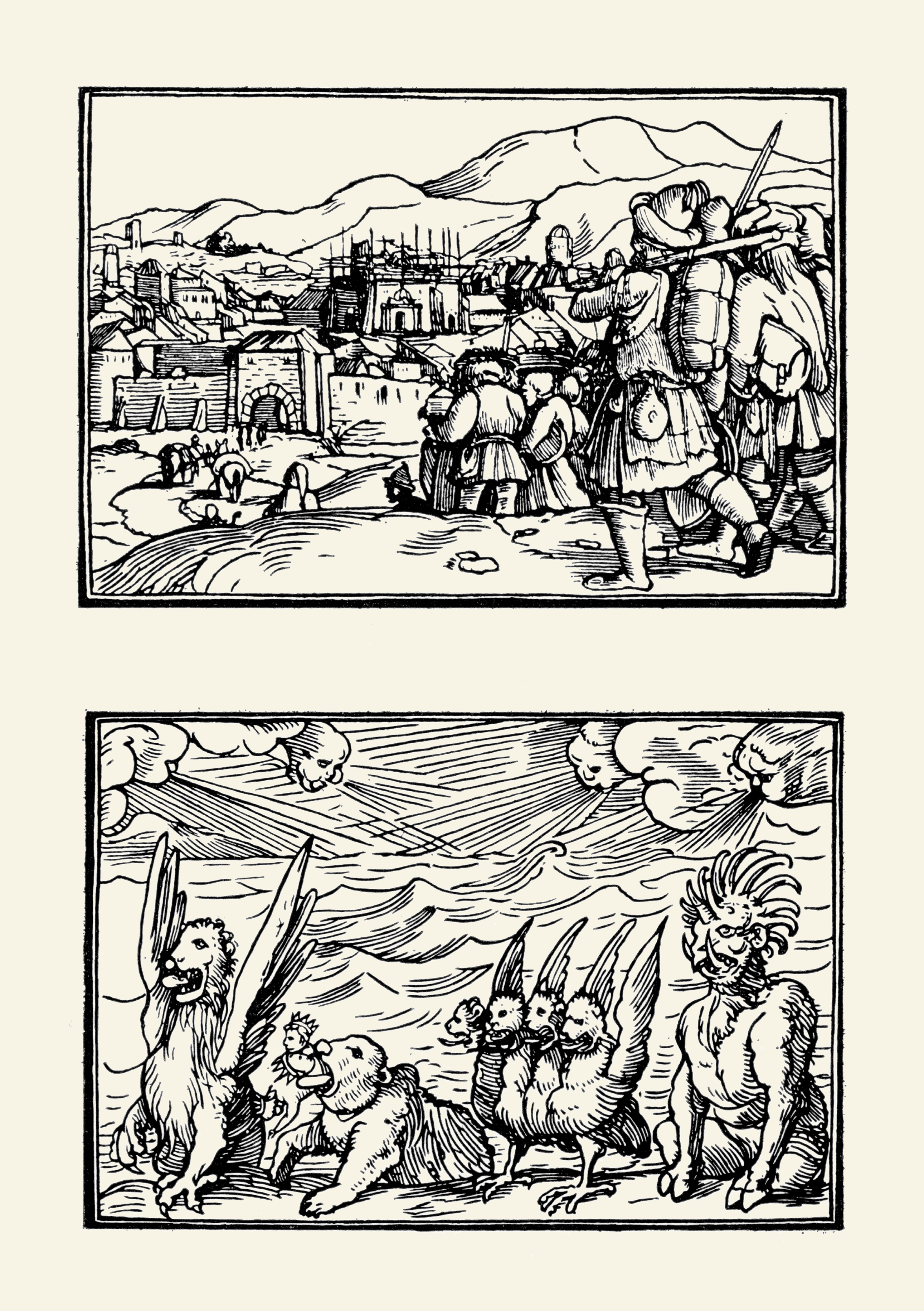

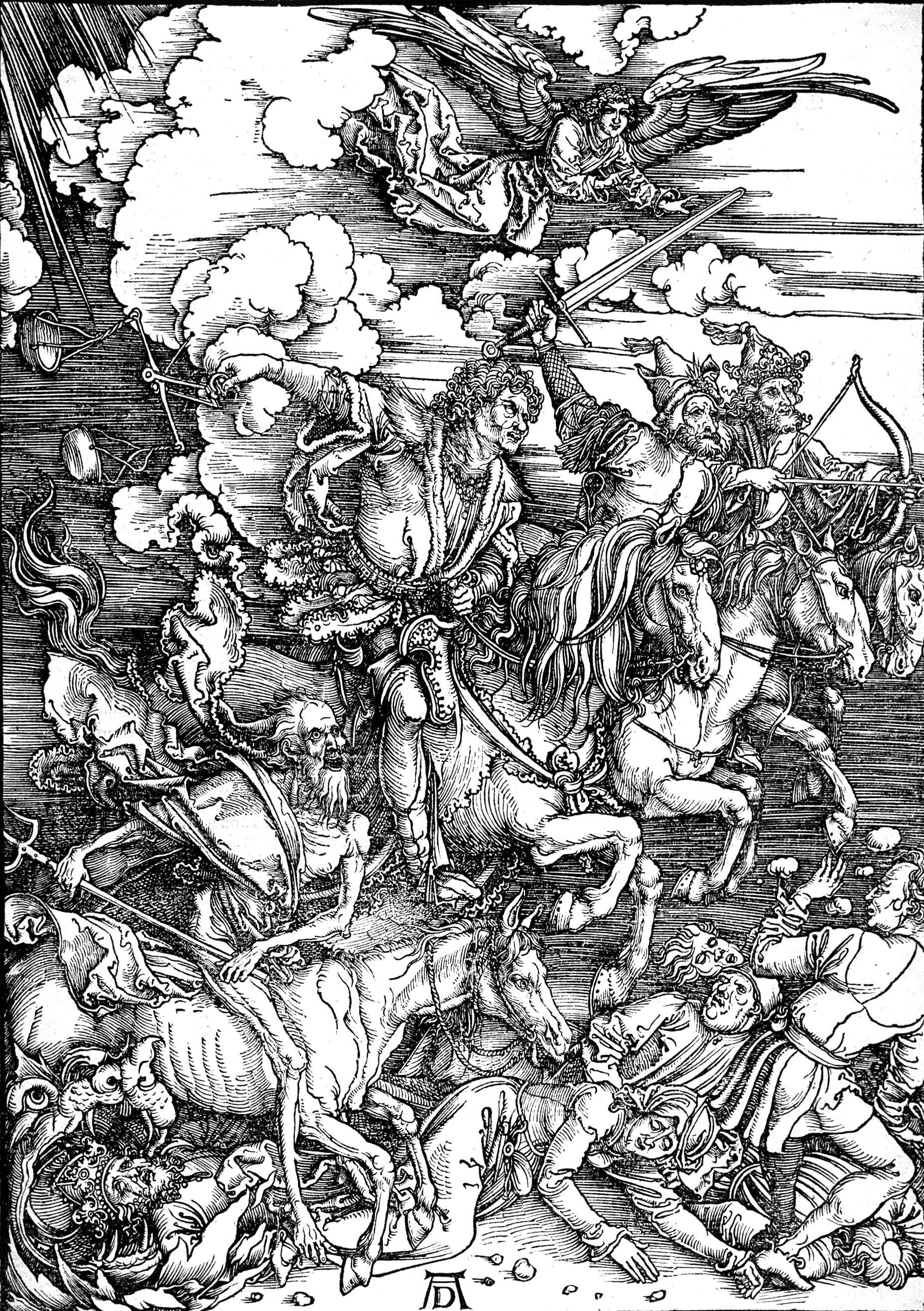

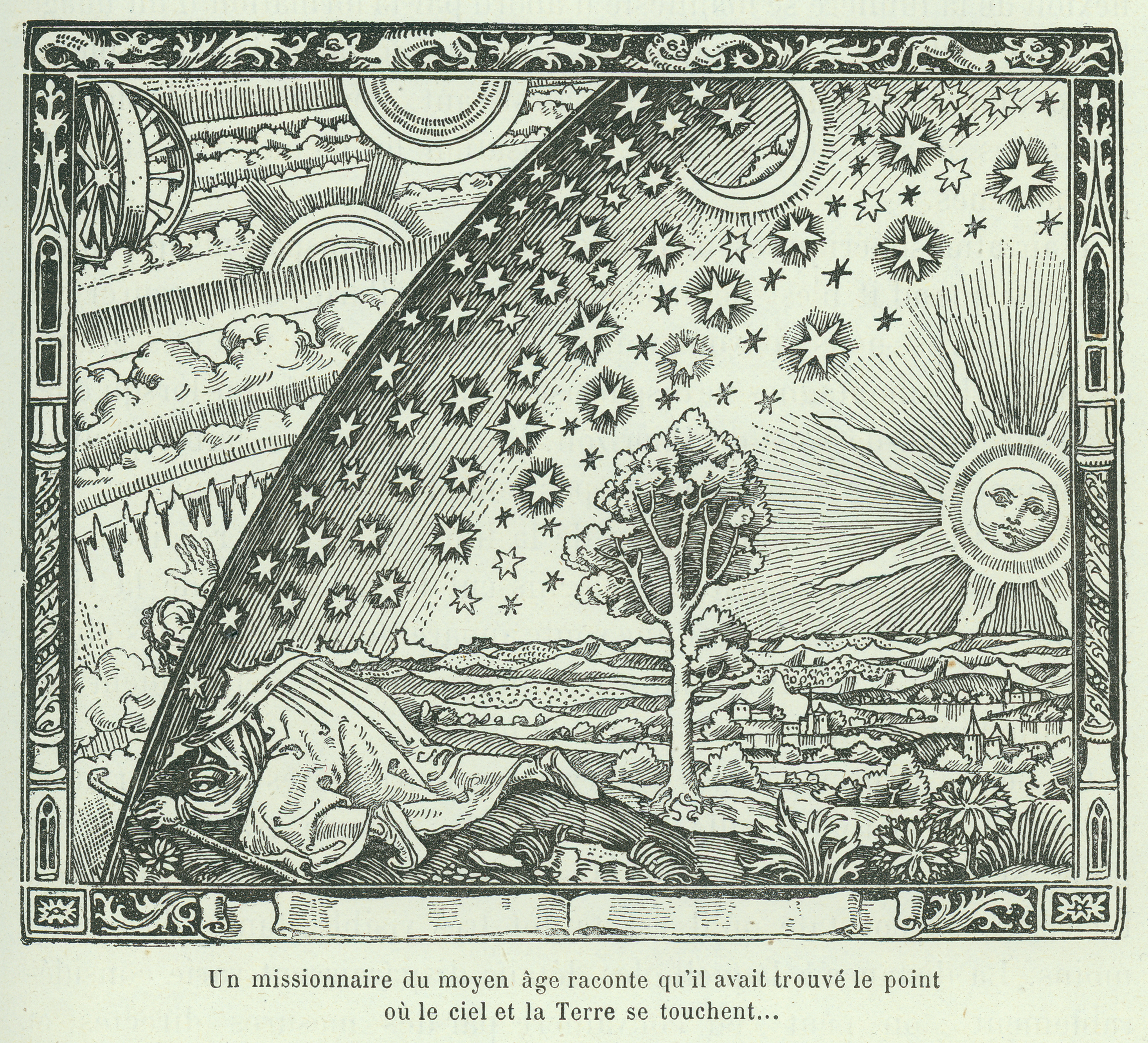

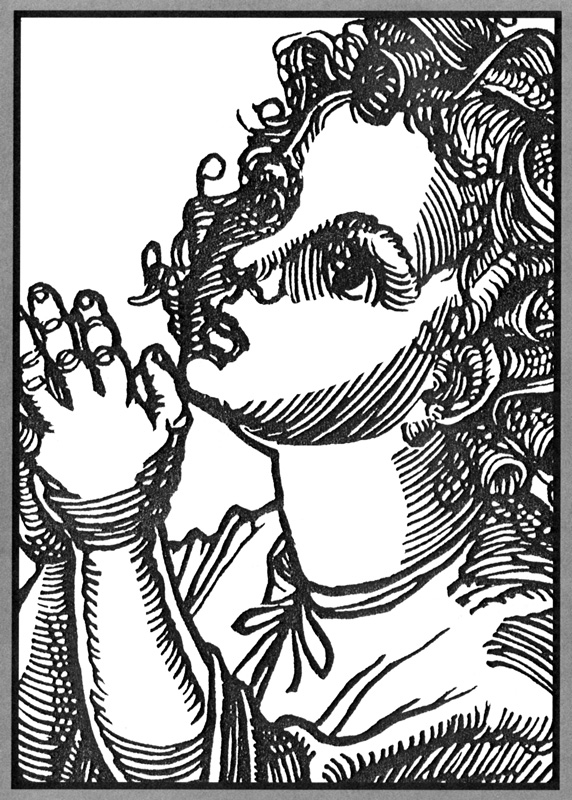

Примеры ксилографии

А. Дюрер. Четыре всадника Апокалипсиса

Г. Д. Епифанов. «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. Иллюстрация

Я. Я. Гнездовский Рождественская карточка

Интересные факты

- Издательство O'Reilly Media использует характерную технику ксилографии, изображая животных на большинстве обложек своих книг.

Примечания

- ↑ Свиток воспроизводится в статье В. С. Гривнина «Влияние китайской книги на развитие книгопечатания в Японии. («Книга», сб. VI, М. Всесоюзная книжная палата. 1962. С.218). См. также: Aurel Stein, Serindia, t. IV, Oxford, 1921 (лучшее воспроизведение); H. Furst, The Modern Woodcut, London, 1924, pl. 1; Imre Reiner, Holzsctich, St-Halen, 1947, S.21)

- ↑ а б в А. П. Журов, К. М. Третьякова. Гравюра на дереве. «Искусство». Москва. 1977. С. 10

- ↑ БСЭ. 3-е издание. Т. 12. М. 1973. С. 21

Литература

- А. П. Журов, К. М. Третьякова. Гравюра на дереве. М.: «Искусство», 1977.

- Иван Павлов. Жизнь русского гравера. М.: Издательство Академии Художеств СССР, 1963.

- В. А. Фаворский. Литературно−теоретическое наследие. М.: «Советский художник», 1988.

- Популярная художественная энциклопедия. В 2−х книгах. М.: «Советская энциклопедия», 1986.